Заикание и депрессия

Заикание нельзя рассматривать как отдельный симптом. В большинстве случаев ему сопутствует широкий спектр невротических нарушений, аффективных расстройств, тревожность, логофобия и часто вытекающая из нее социофобия. Все это может наблюдаться как у детей, так и у взрослых, особенно если имеется большой стаж заикания. Кроме того, выраженное заикание — это всегда хронически повышенный уровень гормонов стресса. Спектр сопутствующих психологических нарушений, трудности социальной адаптации, сложности в самореализации и самовыражении, повышенный уровень гормонов стресса являются хорошей почвой для возникновения и развития депрессивной симптоматики.

Недавние исследования показывают, что заикание связано не только с высокой тревожностью, но и с депрессией. Результаты исследований показывают, например, что даже дети с заиканием имеют тенденцию к депрессии, особенно если над ними издеваются в школе, если они испытывают трудности в социальной адаптации среди ровесников. Таким образом, наличие заикания повышает риск возникновения депрессии в любом возрасте.

Наличие депрессии в свою очередь усугубляет выраженность заикания, позволяет прогрессировать логофобии, социофобии и другим сопутствующим нарушениям. Кроме того, депрессия формирует у человека синдром выученной беспомощности, когда даже имея инструменты для нормализации ситуации, для восстановления речевого навыка, человек не предпринимает попыток своего лечения — не верит в саму возможность от этого избавиться, не мотивирован на работу над собой.

Исследования показывают, что нормализация речевого навыка снижает выраженность депрессии. В исследованиях было отмечено клинически значимое снижение депрессии, тревоги и уровня стресса у людей, которые избавились от заикания. (6)

Так же и с другой стороны — избавление от депрессии снижает выраженность заикания, логофобии, социофобии, тревожности и других сопутствующих нарушений. Все это очень взаимосвязано, поэтому для лечения заикания и для более полного понимания картины этого нарушения речи нужно разобраться, что такое депрессия, как и почему она возникает, к чему может привести и как от нее избавиться.

Депрессия - симптоматика

Депрессия — биохимическое расстройство с генетическим компонентом и влиянием ранней среды, из-за которого у человека снижена или отсутствует способность получать удовольствие.

Распространенность депрессивных расстройств среди популяции крайне широка. На сегодняшний день можно говорить о цифрах в пределах 15-25%, то есть до четверти из всех нас когда-то перенесли или перенесут депрессию в те или иные периоды жизни. Причем женщины страдают тяжелой депрессией примерно в 2 раза чаще, чем мужчины.

Есть данные, что депрессия — 4 по популярности причина нетрудоспособности в США. К 2025 году станет 3, сразу после ожирения и диабета.

Соматические симптомы:

- Нарушения сна: ранние пробуждения с невозможностью заснуть. Нарушение структуры циклов сна. Бессонница, трудности с засыпанием.

- Нарушения двигательной активности — от отсутствия сил и мотивации и воли что-либо делать, что чаще всего называют ленью, до ажитации и сильного возбуждения.

- Нарушения аппетита — чаще всего его снижение, но может быть и повышение в виде переедания богатой углеводами пищи (как правило - сладкое)

- Значительные колебания массы тела, как правило — снижение, в рамках 5% за месяц.

- Артериальная гипертензия

- Повышенный уровень гормонов стресса

- Заметное снижение либидо, мотивации и воли к осуществлению сексуальной активности.

Психические симптомы:

- Ангедония — неспособность получать удовольствие. Снижение удовольствия от приятных ранее видов деятельности. Снижение или утрата интереса к какой-либо деятельности.

- Снижение или полная утрата эмоционального реагирования, сниженная способность переживать приятные эмоции.

- Высокая тревожность. Значительные суточные колебания эмоционального фона: настроение в любом случае снижено, но в течение дня меняется от более негативного к менее негативному.

- Высокая утомляемость, снижение энергетического потенциала. Трудности в выполнении привычной деятельности без значительных усилий над собой.

- Снижение уверенности в себе, снижение самооценки, часто проявляющееся в значительной степени, вплоть до фиксации на идеях собственной «ущербности», никчемности, самообвинения, сожаления о прошлом и настоящем.

- Будущее представляется, как правило, в черном цвете

- Трудности с концентрацией внимания, трудно сосредоточиться на какой-либо деятельности. Внимание постоянно рассеивается и переключается на что-либо другое, чаще всего на негативные мысли.

- Возникновение суицидальных мыслей различной степени выраженности. Начиная от простых рассуждений на тему суицида, заканчивая приготовлениями к нему.

Виды депрессии

Существуют разные виды депрессии, различающиеся по этиологии, степени выраженности симптоматики и особенностям течения. Рассмотрим основные виды депрессии, в зависимости от причин возникновения:

- Реактивная, или экзогенная депрессия — реакция на внешние травмирующие события и потрясения, либо реакция на чрезмерную нагрузку на мозг, на сильный стресс. Чаще всего встречается именно психогенная депрессия.

- Эндогенная депрессия развивается без каких-либо воздействий извне, психологические причины отсутствуют. Имеет как правило генетический фактор, труднее всего поддается терапии. Те, у кого получается выйти из такой депрессии, легко попадают в нее снова. Такая депрессия встречается в 5–7% от всех случаев развития депрессий.

- Соматогенная депрессия определяется наличием соматических факторов: неврологическими заболеваниями, новообразованиями, черепно-мозговыми травмами, послеродовыми гормональными изменениями, эндокринными заболеваниями и т.д. Вообще депрессия — одно из таких заболеваний, которое часто сопутствует многим соматическим и психологическим патологиям. От 30% до 60% пациентов стационаров (обычных, не психоневрологических) страдают депрессией.

Депрессия, возникающая на фоне заикания и связанных с ним нарушений, чаще всего является реактивной, психогенной.

Нейрофизиология депрессии

Мы знаем, что нейроны мозга передают друг другу сигналы при помощи химических веществ — нейромедиаторов. Все наши мысли, эмоции, настроения, поведение, а также соматика — все это регулируется определенным уровнем нейромедиаторов в определенных областях мозга.

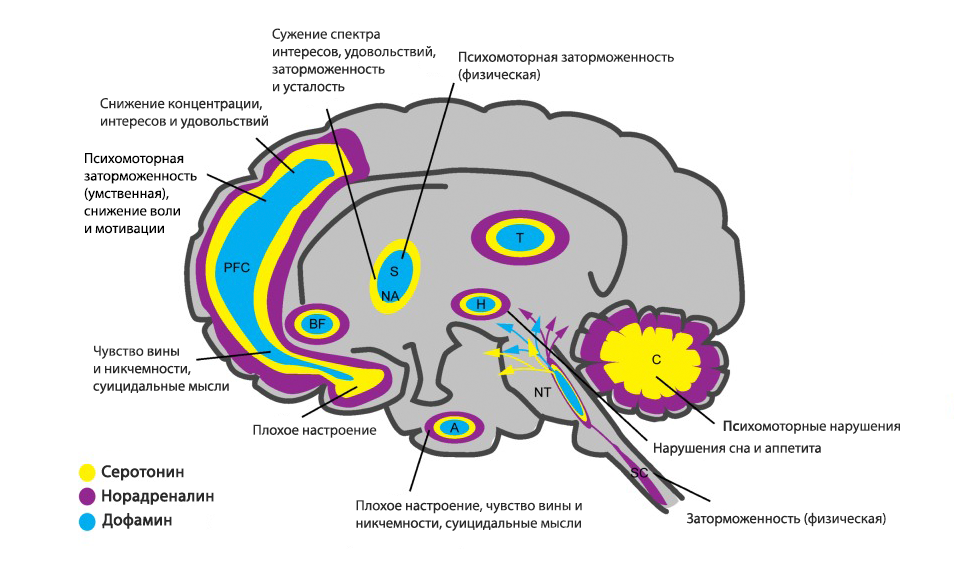

Существует несколько сотен нейромедиаторов, однако для понимания механизма депрессии мы рассмотрим всего три — серотонин, дофамин и норадреналин. Механизм депрессии заключается в их дефиците.

Однако роль этих нейромедиаторов в формировании отдельных симптомов депрессии неоднородна. Так, за чувство вины и собственной никчемности, за снижение самооценки и уверенности, за суицидальные идеи, а также нарушение аппетита отвечает дефицит серотонина. Дофамин и норадреналин, их дефицит в определенных отделах мозга отвечает за апатию, нарушения воли, мотивации, нарушения когнитивных и эмоциональных функций, усталость, заторможенность. Дефицит всех трех моноаминов в комплексе приводит к выраженной депрессивной симптоматике, к подавленному настроению, психомоторной дисфункции и нарушениям сна. (1)

На схеме представлены основные симптомы депрессии, связанные с дефицитом тех или иных моноаминов в определенных отделах мозга:

Сокращения:

A - amygdala (миндалевидное тело)

BF - basal forebrain (базальный передний мозг)

C - cerebellum (мозжечок)

H - hypothalamus (гипоталамус)

NA - nucleus accumbens (прилежащее ядро)

NT - neurotransmitters centers (центры нейромедиаторов)

PFC - prefrontal cortex (префронтальная кора)

S - striatum (стриатум)

SC - spinal cord (спинной мозг)

T - thalamus (таламус)

Но все это лишь показывает механизм депрессии на уровне биохимии мозга. Почему складывается такая картина, какие факторы вызывают такие биохимические изменения? Есть множество ответов на этот вопрос.

Факторы возникновения депрессии

- Генетический фактор

Исследование 2015 года показало наследственность депрессии в значениях от 28% до 44%. (2) Однако результаты показывают, что генетический компонент является лишь одним из факторов возникновения депрессии. Даже при идентичном генетическом составе (исследовали близнецов) брат-близнец пациента с депрессией заболевает депрессией менее чем в половине случаев.

Более того, последние исследования показывают (3), что гены-претенденты на связь с депрессией, которые исследовались все эти годы и на которые возлагались надежды, связаны с депрессией не более, чем любые другие случайно взятые гены. Что закономерно ставит под сомнение результаты предыдущих исследований.

Сам по себе генетический фактор депрессии не поддается сомнению, просто современная наука пока не может выявить четких связей, и тем более не может выделить четкий набор генов, точно связанных с этим заболеванием. При этом другие исследования показывают, что генетические варианты, характерные для депрессии, скорее всего есть у каждого человека на Земле (4). А это отсылает нас к влиянию среды, влиянию стресса на всем протяжении жизни, способности пережить этот стресс и адаптироваться к нему.

Многие неправильно понимают генетический фактор. Он не значит, что с определенным генотипом депрессия неизбежна. Все зависит от внешних условий, только условия определяют, проявится определенный ген или нет.

- Влияние ранней среды

Гарантированный способ получить депрессию как в детстве, так и отсроченно — в более старшем возрасте, это пережить смерть родителя или другого близкого в возрасте до 10 лет. Жестокое обращение, насилие в семье, пережитый серьезный стресс в детстве — вот они факторы риска возникновения депрессии.

Кроме того, депрессия у любого из родителей затрагивает детей всех возрастов. Родительская депрессия является фактором риска возникновения многочисленных проблем у детей, включая тревожность, но особенно повышает риск депрессии. Многие исследования показали негативные последствия моделей взаимодействия между депрессивными родителями и их детьми. Такие родители менее восприимчивы к эмоциям своего ребенка и менее позитивно относятся к коммуникации с детьми. Такие дети наблюдают депрессивное поведение у своих родителей и их депрессивный аффект, и таким образом перенимают особенности такого психологического статуса. (5)

Также стоит отметить, что только начиная с 3 лет ребенок начинает воспринимать себя как нечто отдельное от своей мамы, а до этого воспринимает маму как неотделимую часть самого себя. Можно представить, насколько негативное влияние на восприятие ребенка оказывает тот факт, что он воспринимает родителя, страдающего депрессией, со всеми его когнитивными и эмоциональными проявлениями, как часть собственного восприятия.

- Стресс

Повышенный уровень гормонов стресса — высокий уровень глюкокортикоидов. Пожалуй, это основной и главный фактор возникновения депрессии. Особенно, если такой повышенный фон является хроническим и действует на человека в течение продолжительного времени, тем более это влияние оказывается на ребенка в раннем возрасте.

Большинство людей, страдающих депрессией, перед ее началом переживают какие-то ужасные или тяжелые события. Вот тогда все и начинается, на фоне повышенного уровня гормонов стресса.

Более того — при повышенном уровне глюкокортикоидов в состоянии стресса начинает снижаться уровень дофамина и других моноаминов, что возвращает нас к нейрофизиологии депрессии.

Заикание и логофобия вызывают постоянный, хронически повышенный уровень кортизола. Особенно, если у ребенка сложности в школе, если над ним издеваются. Избегающее поведение, боязнь разговоров с посторонними людьми, в том числе по телефону, весь спектр негативных эмоций проявляется на фоне повышенного уровня гормонов стресса.

- Психологические факторы

Для полноты понимания депрессии нельзя не упомянуть когнитивную модель депрессии Аарона Бека. В центре его теории находятся когнитивные искажения восприятия реальности. Эти искажения вызваны негативными когнитивными схемами, или стереотипами, которые формируются негативными жизненным опытом. Когнитивные схемы — это шаблоны, стереотипы, которые используются для обработки информации о происходящем и для выдачи необходимой реакции. Эти стереотипы позволяют быстро и легко найти оптимальное решение в конкретной ситуации, не задумываясь и не останавливаясь на каждой из них.

Использование патологичных схем приводит к когнитивным искажениям реальности, которые в случае депрессии приводят к пессимистическим взглядам на себя, мир и будущее. Объективный мир при восприятии его таким человеком преломляется через негативные когнитивные стереотипы, которые, как правило, являются бессознательными.

В ситуации с заиканием такие стереотипы особенно заметны:

1) Негативное представление о себе. В состоянии депрессии человек смотрит на себя как на ущербного, имеющего дефект, никчемного и отверженного. Чувство вины и постоянное самообвинение возникают из-за убежденности в собственной психологической, физической или нравственной «дефективности», которые, по мнению человека, и стали причиной существующих у него проблем.

2) Негативный взгляд на мир. Окружающий мир представляется человеку, страдающему депрессией, опасным местом, лишенным удовольствий, несущим в себе угрозу и предъявляющим высокие требования, мешающим достигать целей. Любые взаимодействия с окружающим миром будут интерпретироваться с позиций «победа-поражение».

3) Негативное восприятие своего будущего. Депрессивный человек убежден, что его трудности непреодолимы или крайне труднопреодолимы. В будущем он видит лишь череду тяжелых испытаний, проблем и страданий. Такое безнадежное восприятие своего будущего может привести в том числе к суицидальным мыслям.

Произвольные субьективные и нерациональные выводы, выборочная, как правило негативная абстракция в моделировании речевых ситуаций, чрезмерные обобщения и преувеличения. Почти каждый заикающийся убежден, что его заикание чрезвычайно заметно. Что если он начнет заикаться, это обязательно вызовет негативную реакцию у всех. Почти каждый заикающийся преувеличивает значение своего заикания, своей логофобии, и поэтому предпочитает ограничивать свои контакты с людьми. Со стороны понятно, что это нерационально, что такие реакции чрезмерно преувеличены.

К такому же когнитивному стереотипу можно отнести и фактор выученной беспомощности, ведь если "я заикался в таких ситуациях всегда — я обязательно буду заикаться в такой ситуации снова".

Что делать?

Мы уже говорили, что избавление от заикания снижает выраженность депрессии, и наоборот — лечение депрессии может снижать выраженность заикания. При этом работа только над депрессией без терапии заикания, даже при хорошей динамике оставляет риски рецидива депрессивных нарушений. Ведь мы оставляем без внимания основной фактор стресса — заикание и сопутствующие ему психологические нарушения.

С другой стороны, избавления от заикания в ряде случаев бывает недостаточно для полного избавления от депрессии, если депрессия появилась на фоне заикания. Поэтому мы иногда получаем такие отзывы - «я избавился от заикания, я могу говорить свободно, но я ожидал, что это качественно изменит мою жизнь, что я начну общаться с людьми, найду новую работу — но этого не происходит...». В таких случаях, когда человек не меняет свой образ жизни, свое восприятие, даже сформировав новый речевой стереотип и избавившись от заикания и логофобии, налицо выраженная депрессивная симптоматика.

В целом, если ваша депрессия развилась на фоне заикания, первое и самое простое, что вы можете сделать для улучшения своего состояния и повышения качества жизни — начать лечение заикания. Современные методики по формированию правильного речевого навыка позволяют сделать это за 1-2 месяца интенсивной работы над собой. После успешного избавления от заикания у вас, как и у большинства людей в таких ситуациях, симптоматика депрессии пойдет на спад.

Если этого не происходит, если вы чувствуете серьезные симптомы депрессии даже после избавления от заикания, необходимо провести диагностику. Для постановки диагноза и выбора схемы лечения нужно обратиться к психотерапевту или психиатру.

Лечение депрессии

В первую очередь необходимо проверить гормональный фон, так как около 20% случаев депрессии — недиагностированные случаи нарушений работы щитовидной железы. Лечение этих нарушений снимает симптоматику депрессии.

- Фармакотерапия

Все антидепрессанты согласуются с моноаминовой моделью ее механизма (дефицит дофамина, серотонина и норадреналина) и направлены на повышение их активности, как в виде прямого стимулирования соответствующих рецепторов, так и в виде снижения их разложения или утилизации из синаптической щели.

Подбор антидепрессантов зависит от особенностей депрессии конкретного пациента, выбор очень индивидуален:

1) Антидепрессанты преимущественно стимулирующего действия используются для лечения больных с депрессией, сопровождающейся заторможенностью, апатией и тоской. Для лечения глубокой тоскливой или апатической депрессии показаны флуоксетин, венлафаксин, милнаципран, бупропион, кломипрамин, имипрамин.

2) Антидепрессанты преимущественно седативного действия показаны при тревожной депрессии, безотчётном беспокойстве, угрюмой раздражительности. При выраженной тревожной депрессии (особенно с суицидальными мыслями и намерениями) показаны пароксетин, эсциталопрам, сертралин, миртазапин, амитриптилин.

3) В случаях лёгкой и умеренной депрессии можно применять растительные препараты: гиперицин (зверобой), который легче переносится, чем традиционные антидепрессанты.

При неверном подборе антидепрессанта, без учёта преобладания в его действии стимулирующего или седативного компонента, приём препарата может привести к ухудшению состояния: при назначении стимулирующего антидепрессанта — к обострению тревоги, усилению суицидальных тенденций; при назначении седативного препарата — к развитию психомоторной заторможенности (вялости, сонливости) и снижению концентрации внимания, поэтому самолечение антидепрессантами строго противопоказано!

- Психотерапия

При лечении депрессии легкой и средней степени тяжести психотерапия может являться средством первого выбора. Однако обращаться к специалистам начинают чаще всего уже тогда, когда депрессия является тяжелой, когда человек уже не может справляться с ней сам, когда это значительно нарушает качество жизни и работоспособность. В таких ситуациях проводится комплексная терапия, когда психотерапия дополняет фармакотерапию.

Наиболее распространёнными методами психотерапии депрессии являются когнитивно-поведенческая, интерперсональная, экзистенциальная, психодинамическая и клиент-центрированная терапии. К менее известным методам относятся терапия воспоминаниями, терапия, направленная на решение социальных проблем, ролевая терапия. При лечении депрессии может использоваться и групповая когнитивная терапия, что является альтернативой использованию индивидуальной когнитивной терапии.

При этом именно когнитивно-поведенческая терапия показывает наиболее хорошие результаты. Примерные схемы необходимой психотерапии в зависимости от видов депрессии могут отличаться:

- депрессии лёгкой степени методом выбора считать когнитивно-поведенческую терапию;

- при депрессии умеренной степени методом выбора считать фармакотерапию антидепрессантами или когнитивно-поведенческую терапию;

- при депрессии выраженной степени тяжести использовать сочетание терапии антидепрессантами и когнитивно-поведенческую терапию;

- при фармакорезистентной депрессии наряду с возможностями той или иной замены психофармакологических препаратов предлагается как вариант добавить к фармакотерапии когнитивно-поведенческую терапию;

- при хронической и рекуррентной депрессии использовать сочетание терапии антидепрессантами и когнитивно-поведенческую терапию;

- при депрессии у детей и подростков использовать когнитивно-поведенческую терапию или интерперсональную и семейную психотерапию, и только при недостаточном эффекте психотерапевтических методов необходимо добавить фармакотерапию антидепрессантами.

- Прочие методы лечения

Депрессию также лечат музыкотерапией, арт-терапией, танцевальной терапией, трудотерапией, цветотерапией, ароматерапией, магнитотерапией. Эти сугубо вспомогательные методы, эффективность которых в основном не доказана или доказана недостаточно, могут применяться только совместно с рациональной фармакотерапией, ни в коем случае не заменяя её.

Возможно также применение суггестивной терапии, либо самостоятельной аутогенной тренировки — метода снятия напряжения собственными усилиями. Но при острой депрессии этот вид лечения неприменим, так как пациент неспособен к той концентрации, которая при этом необходима, и не способен расслабиться. Аутогенная тренировка может принести пользу, когда состояние пациента уже улучшилось; она может способствовать снятию отдельных симптомов депрессии, таких как бессонница, головная боль, вызываемая мышечными спазмами, и помочь снизить тревожность.

Источники информации, исследования, список литературы:

- Major depressive disorder: mechanism-based prescribing for personalized medicine, Philip F Saltiel and Daniel I Silvershein, 2015

- A. M. Fernandez-Pujals, M. J. Adams, P. Thomson, A. G. McKechanie, D. H. Blackwood, B. H. Smith, A. F. Dominiczak, A. D. Morris, K. Matthews, A. Campbell, P. Linksted, C. S. Haley, I. J. Deary, D. J. Porteous, D. J. MacIntyre, A. M. McIntosh: Epidemiology and Heritability of Major Depressive Disorder, Stratified by Age of Onset, Sex, and Illness Course in Generation Scotland: Scottish Family Health Study (GS:SFHS). In: PloS one. Band 10, Nummer 11, 2015,

- "No Support for Historical Candidate Gene or Candidate Gene-by-Interaction Hypotheses for Major Depression Across Multiple Large Samples" Richard Border, M.A., Emma C. Johnson, Ph.D., Luke M. Evans, Ph.D., Andrew Smolen, Ph.D., Noah Berley, Patrick F. Sullivan, M.D., Matthew C. Keller, Ph.D., 2019

- Genome-wide association analyses identify 44 risk variants and refine the genetic architecture of major depression, Naomi R. Wray, Stephan Ripke, […]the Major Depressive Disorder Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, 2018

- James N. Butcher, Susan Mineka, Jill M. Hooley: Klinische Psychologie. Pearson Studium, 2009, S. 309.

- Effect of Stuttering Intervention on Depression, Stress and Anxiety among individuals with Stuttering: Case Study, Himanshu Kumar Sanju, Manisha Choudhury and Vijay Kumar, 2018